La dernière bonne action de Napoléon Bonaparte

- pierrebaron85

- 19 mai 2025

- 5 min de lecture

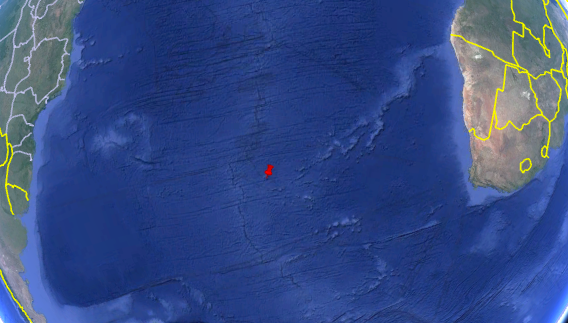

Aujourd'hui nous partons dans l'Atlantique sud, à mi-chemin de l'Afrique et de l'Amérique du sud, lieu de passage plus que d'escale.

À l’approche des redoutés 40e Rugissants, se dresse sur notre route un archipel perdu dans le sud de l’Atlantique : Tristan da Cunha, considéré comme la communauté humaine la plus isolée du globe.

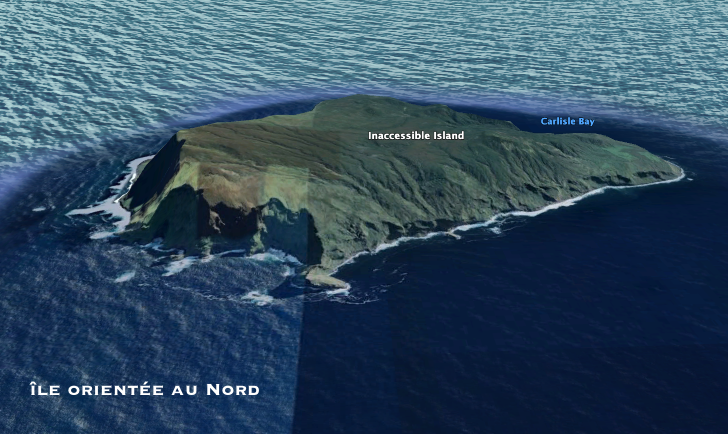

Mais notre attention se porte sur une île bien plus austère, au nom évocateur, digne d’un roman de Jules Verne : l’île Inaccessible.

Elle est repérée pour la première fois en janvier 1656 par un navire de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, le t’Nachtglas, commandé par Jan Jacobszoon. Il la baptise du nom de son navire, ajoutant entre parenthèses sur sa carte : « inaccessible ».

Un naufrage dans la brume

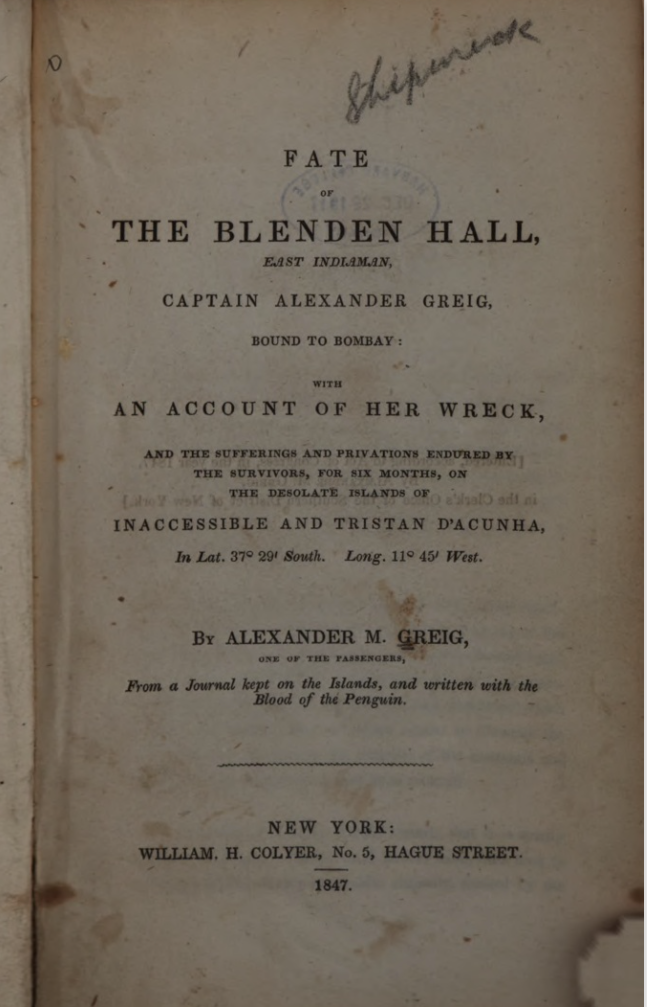

Le 6 mars 1821, le Blenden-Hall, un solide navire britannique aux voiles carrées, un "indiaman", quitte Gravesend (dans le Kent) sous les ordres du capitaine et armateur Alexander Greig, en direction de Bombay, « avec son effectif de bons matelots » et ses passagers.

Ils passent la Ligne mais s’aperçoivent qu’ils font trop d’ouest et, par 35° sud, décident de faire route au sud-est.

Le 23 juillet au petit matin, pensant apercevoir Tristan da Cunha sous le vent, ils se retrouvent dans une purée de pois, impossible de voir quoi que ce soit ni de faire le point.

Vers 10 heures, ils voient des algues flottant autour d’eux et des matelots postés dans les vergues signalent « d’immenses brisants du côté du bossoir de tribord »!

Le gouvernail bloqué par ces mêmes algues, le vent vire au mauvais moment et le navire tape le récif qui « se projette au nord-ouest de l’ile ».

Les coups de mer ont tôt fait d’arracher la poupe du navire gité sur tribord. Il faut quitter le navire.

Les tentatives d’envoyer une aussière à terre se soldent par des échecs et ils finissent par s’apercevoir, le brouillard s’ étant levé, qu’ils sont plantés à moins d’un demi-mille du rivage.

Certains sautent à l’eau dans l’espoir de rejoindre l’île, mais deux marins se noient.

« Le navire, fatigué par le poids de son beaupré et de son bâton de foc, s’ouvrit en longueur et le gaillard d’avant coula dans sa partie de tribord au fond de la mer ».

« Chacun attendait l’instant où il allait être enseveli dans l’abîme ouvert sous ses pieds, et dans cette idée nous nous dîmes un adieu que nous crûmes éternel ».

Mais ils réussissent à construire un radeau et 7 personnes sur les huit embarqués rejoignent la côte.

Le Blenden-Hall se désagrège peu à peu, le gaillard d’avant s’effondre sous les assauts de la mer. « Chacun attendait l’instant où il allait être enseveli dans l’abîme… ».

Finalement, les parties de l'épave sur lesquels se tient le restant de l’équipage et des passagers dérivent vers la côte jusqu'à pouvoir y lancer un cordage, et réussit à rejoindre la terre ferme en fin d’après-midi.

Il est 17 heures, dénués de tout, exténués et trempés, en chemise pour beaucoup. Certains marins se sont jetés sur les flacons de liqueurs poussés par les vagues, « s’en sont gorgés » et sont complètement ivres...

« Hors d’état de goûter aucun repos dans une situation aussi cruelle, le bruit des gens ivres, celui de la chaîne à cables et des ancres contre les rochers augmentait encore nos maux ».

Imaginez le tableau …

Une longue survie sur l’île Inaccessible

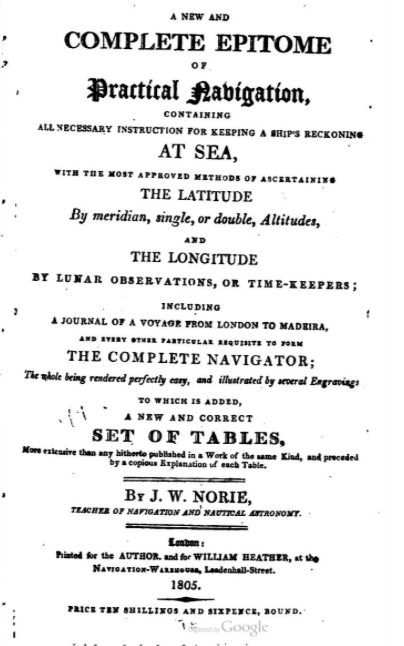

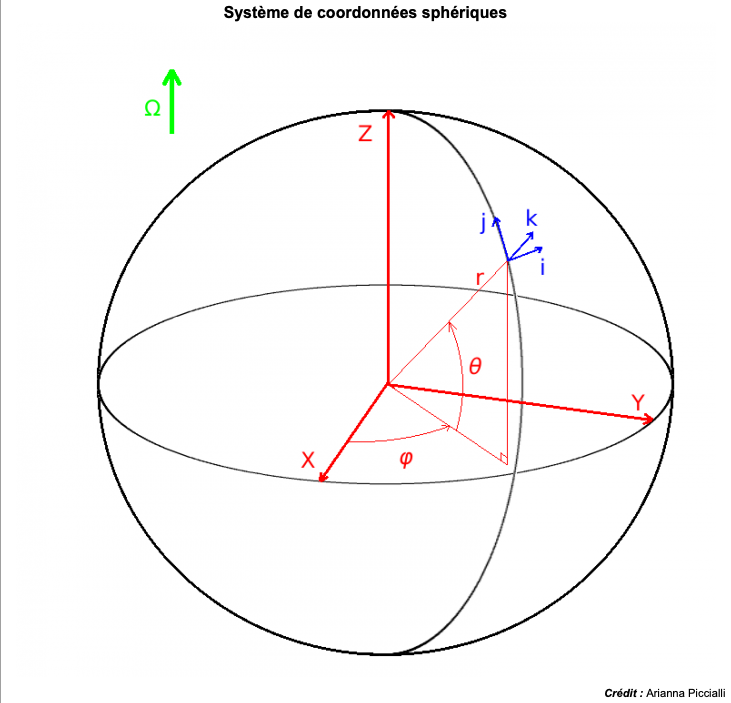

Ce n’est que deux jours plus tard, le 25 juillet, que le capitaine parvient à identifier leur position grâce à un abrégé de navigation retrouvé dans les débris, l’Épitôme de Norie : ils ne sont pas sur Tristan da Cunha, mais sur sa voisine, l’île Inaccessible, à près de 40 kilomètres de là — et totalement inhabitée.

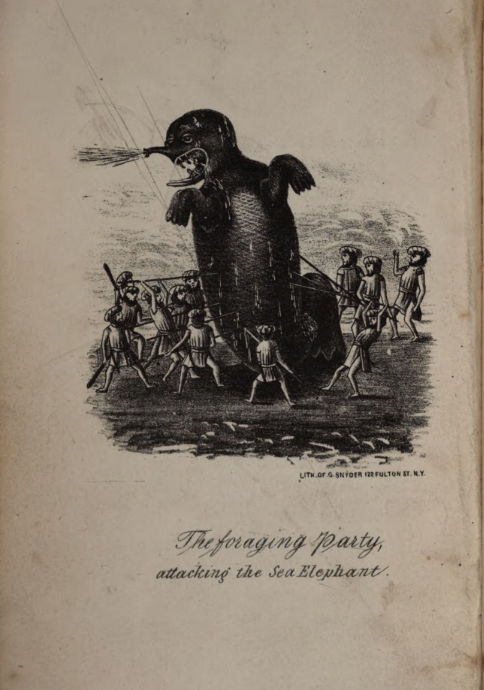

Le 26 juillet, alors qu'une partie s'attèle à constuire des tentes avec les ballots de toile qu'ils retrouvent à la côte, d'autres partent à la découverte de l'île. Cet extrait est assez explicite sur les conditions de vie : "on tua ce jour trois éléphants de mer femelles. Nous en mangeâmes les cervelles, le coeur et la langue; quoique extrêmement dégoûtante, la chair des jeunes nous parut bien meilleure que celle des vieux".

Cette nuit-là, le vent souffle fort et emporte les toiles de tentes, les laissant exposés une nouvelle fois à la pluie battante.

Puis, miracle : ils trouvent un nécessaire de chirurgien contenant un briquet. Enfin, ils peuvent allumer un feu et cuire leur nourriture, ce qu'ils feront avec des manchots, sans êmme les déplumer !

S’ensuivent quatre mois d’une survie difficile. Ils explorent les environs, se nourrissent de ce qu'ils trouvent. Heureusement, il y a de l'eau douce sur ce bout de terre.

Avec les restes de l’épave, ils construisent des abris précaires, des ustensiles de cuisine en cuivre récupéré sur l'épave, et s’organisent tant bien que mal. Mais l’humidité, les tempêtes, les insectes et la promiscuité usent les nerfs. L’équipage se scinde bientôt en trois groupes. Les matelots s’isolent à différents endroits de l’île, tandis que le capitaine, son second, le chirurgien et les passagers restent ensemble.

Le salut par la mer

Face à l’improbabilité d’un secours venu de l’extérieur, ils entament la construction de petites embarcations. Peu de navires passent dans ces parages, et ceux qui le font restent plus au nord.

En août, une vague de manchots débarque pour pondre : une aubaine. Chacun peut ramasser jusqu’à six douzaines d’œufs par jour. Mais après un mois, ils repartent.

Début octobre, une première embarcation, construite par le cuisinier originaire de Saint-Kitts, prend la mer avec cinq hommes à son bord en direction de Tristan da Cunha.

Personne ne les reverra.

Deux semaines plus tard, une deuxième embarcation, cette fois conçue par le charpentier du bord, réussit à rallier Tristan.

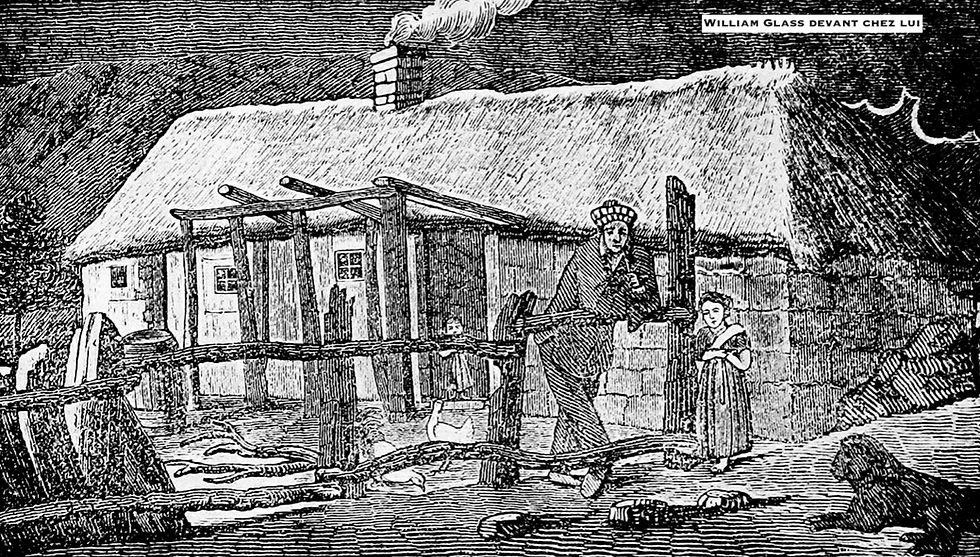

Les rescapés y rencontrent William Glass, le fondateur de la minuscule colonie. Celui-ci organise une mission de sauvetage avec des pêcheurs baleiniers. Plusieurs allers-retours seront nécessaires pour transférer les quelque 80 survivants.

Épilogue

Ce n’est que le 10 janvier 1822 qu’un brick, le Nerina, sous le commandement du capitaine Lachlan, les récupère et les débarque au Cap le 21 janvier, soit six mois et deux jours après le naufrage.

On peut acquérir le journal de cette incroyable épopée. Il y a même une version rédigée au sang de manchot, vendue au prix fort : environ 2 200 £. Témoignage d’une survie aussi périlleuse qu’improbable.

Napoléon ?

Quel rapport, me direz-vous, entre cette île perdue et Napoléon ? C’est pourtant bien l’arrivée de l’Empereur déchu à Sainte-Hélène en 1815 qui a, indirectement, sauvé ces naufragés.

Craignant une tentative américaine de libération, les Britanniques ont décidé en 1816 d’occuper Tristan da Cunha pour sécuriser la région. Lord Charles Somerset, gouverneur du Cap, écrivait alors avec satisfaction : «… qu’en conséquence de la nouvelle lumière jetée sur la position de Tristan par l’importante charge confiée aux autorités de Sainte Hélène, des ordres y étaient arrivés pour prendre possession de cette île immédiatement ».

Sans cette initiative stratégique, aucun être humain ne se serait trouvé à proximité en 1821. Le naufrage du Blenden-Hall aurait viré à l’hécatombe.

À suivre ...

L'histoire, dans ce même endroit de deux naufragés - volontaires - prussiens.

Commentaires