L'albatros qui voulait aider

- 29 mai 2025

- 4 min de lecture

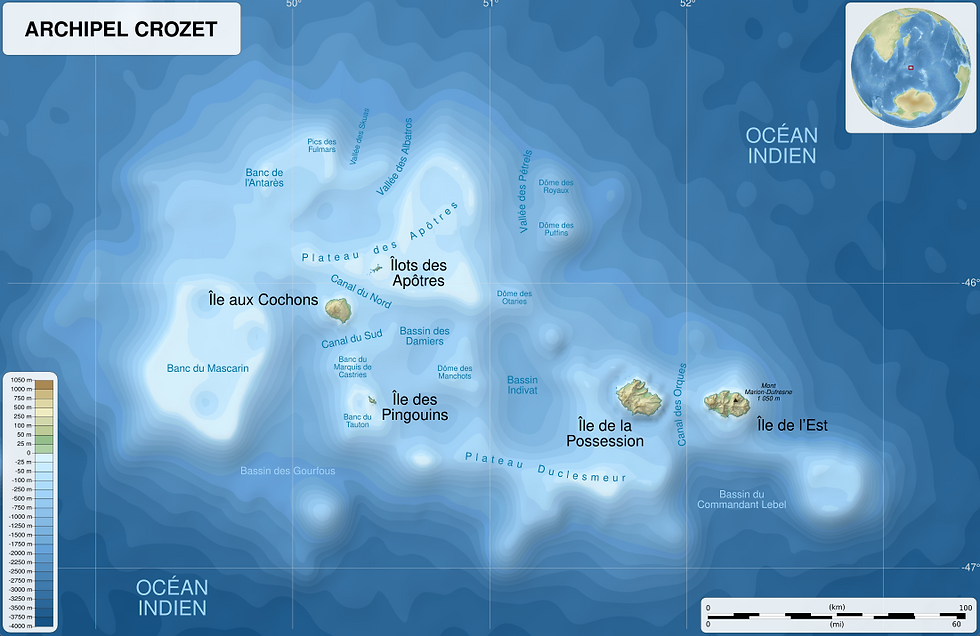

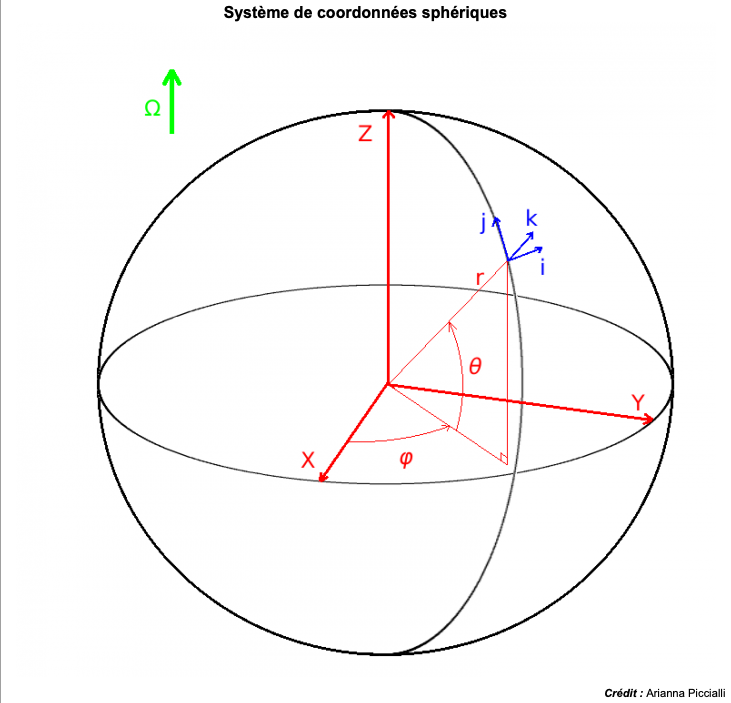

Partons dans la partie sud de l'océan Indien, par 46°24' S et 51°45' E. C'est un archipel qui nous intéresse, découvert par Marion Dufresne le 24 janvier 1772 et qui laissera son second, Julien Crozet, y débarquer.

L' Archipel des Crozet est composé de plusieurs îles : Possession, Est, Cochons, Pingouins et les îlots des Apôtres.

300 jours de pluie par an, une centaine de jours avec des vents soufflant à plus de 100 km/h mais des températures somme toute confortables : 20°C en été et rarement en-dessous de zéro l’hiver.

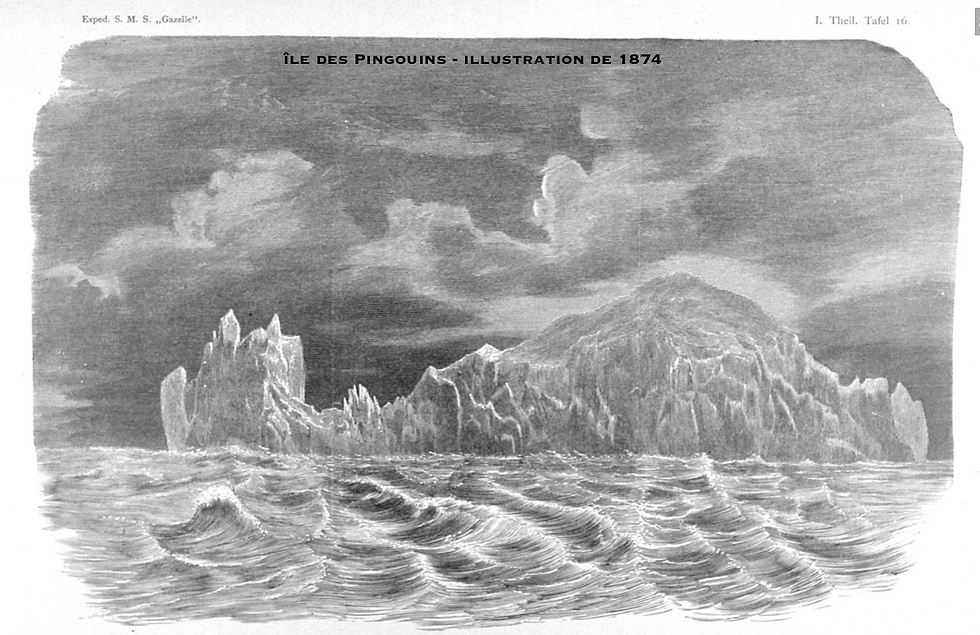

Les présentations sont faites, intéressons-nous à celles situées le plus à l’ouest : l’île aux Cochons et celle des Pingouins, nous sommes au XIXè siècle.

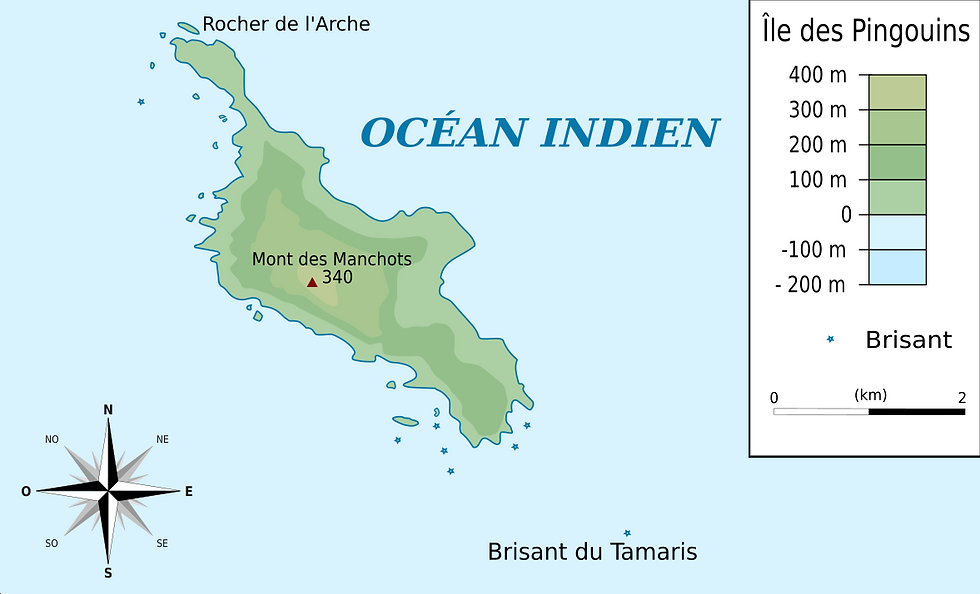

Dans la nuit du 8 au 9 mars 1887, la tempête fait rage et un trois-mâts barque de 600 tonneaux, le Tamaris, heurte les récifs au sud-est de l’île des Pingouins.

Au départ de son escale du Cap, Jean-Pierre Majou, capitaine au long-cours et cap-hornier, avait décidé de suivre la route sud pour rejoindre Nouméa, plus courte et plus rapide, mais plus risquée.

Bref, il est temps de mettre les chaloupes à la mer, ce qui est fait, tout l’équipage est sain et sauf, 13 hommes qui rament maintenant, emportant avec eux des biscuits ainsi qu’une petite réserve d’eau. L’île des Pingouins, est inaccessible pour eux. Majou - comme tous les capitaines naviguant dans ces parages - sait qu’un navire le Comus a récemment déposé des réserves de vivres sur des îles du coin dont l’île aux Cochons sur laquelle ils pourront débarquer.

« Rameurs, ramons, ramé ». 20 milles à se taper cap NNW, ils arrivent 2 jours plus tard.

Ils s’y installent donc, et vont passer leurs journées à chercher de la nourriture - éléphants de mer, oeufs de pingouins - de l’eau, se construire des abris et tenter de ne pas devenir fous en attendant un éventuel secours.

Le mois de mars est la porte d’entrée de l’hiver austral, les températures baisses et la météo en général devient de moins en moins praticable. Les chances de voir passer un navire s’amenuisent chaque jour.

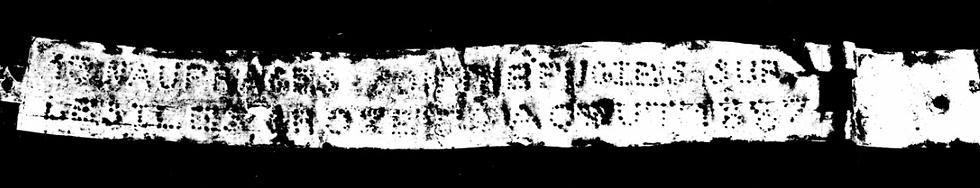

Début aout - un des mois les plus froid dans cette région (environ 3-4°C) - ils ont une idée. Ils découpent des bandes de boite de conserve et y gravent un message à coup de poinçon : « 13 naufragés sont réfugiés sur les îles Crozet. 11 aout 1887 ».

Ils en font une sorte de collier qu’ils accrochent … au cou d’un grand albatros qui trainait par là.

Peut-être que Majou a lu le récit d’un autre navire ayant fait naufrage dans l’archipel en 1825. Guillaume Lesquin, jeune capitaine de L’ Aventure et son équipage, avaient accroché des petits sacs de peau enfermant un message du même acabit sur ces magnifiques oiseaux. Ils savaient que les jeunes albatros volaient souvent plein nord, et que là-bas des navires passaient. Les baleiniers, lorsqu’ils dépeçaient une baleine, étaient entourés d’albatros et parfois ils étaient même pris à l’hameçon. Bien que les albatros de Lesquin n’aient pas remplis leur mission, il fallait tout de même essayer.

Ils équipe donc un albatros, et probablement plusieurs.

Un oiseau est finalement découvert le 25 septembre, mort d’épuisement et « encore chaud » sur une plage de Fremantle en Australie occidentale.

7 semaines plus tard et 5 500 km plus au nord.

Le jeune australien qui tombe sur ce « messager » trouve le SOS et, par le biais de messages radios divers, arrive jusqu’en France où l’on décide d’aller récupérer ces pauvres bougres.

C’est l’aviso Meurthe, Capitaine Richard-Foy, qui part de Diego-Suarez et rejoint l’île aux Cochons le 1er décembre 1887.

Quatre mois après que Majou et ses hommes aient envoyé le message de détresse …

Les marins de l’aviso mettent pied à terre mais ils ne trouvent personne, à part des traces du passage des naufragés ainsi qu’un message laissé par Majou : ils ont finalement pris la mer le 30 septembre dernier pour tenter de rejoindre l’île de la Possession - 60 milles dans l’Est, dans le sens des vents et des courants dominants - en quête de nourriture et avec l’espoir de croiser un navire.

Richard-Foy et ses hommes visiteront Possession et toutes les îles de l’archipel avant d’arrêter leurs recherches.

Les 13 marins survivants du Tamaris sont désormais disparus en mer.

On ne les retrouvera jamais.

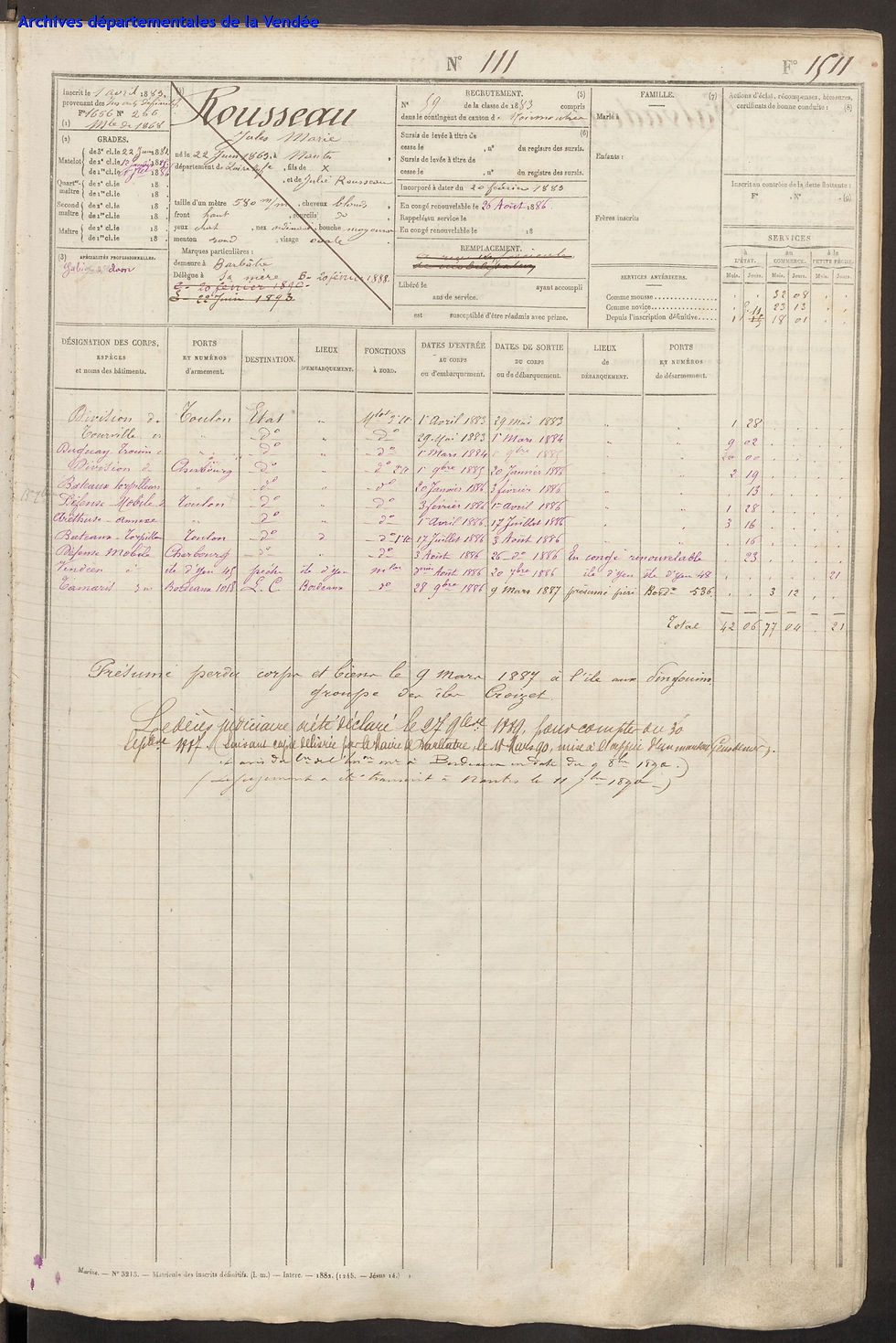

Un des membres de l’équipage a retenu mon attention : « Rousseau J. - Noirmoutier ».

Après quelques petites recherches je l’ai retrouvé dans les archives des gens de mer.

Jules est né le 22 juin 1863 à Nantes mais il s’était installé à Barbâtre. 1,58m, les cheveux blonds, il avait servi dans la Royale pendant un temps sur le Tourville et le Duguay-Trouin, puis il avait navigué à la pêche sur le Vendéen de l’Ile d’ Yeu.

Il a été promu matelot de 1ère classe (juillet 1886), et était également gabier de 2ème classe, parfait pour embarquer sur un trois mâts.

Sur le rôle d’équipage du Tamaris depuis le 28 novembre 1886, son dernier voyage fut le premier au long cours; il se perdra bien loin de la Vendée qui l’avait adopté.

Porté disparu le 30 septembre 1887, il avait 24 ans.

Il mérite bien un petit hommage.

À part les vestiges laissés par ces marins sur l’île aux Cochons nous n’avons aucun témoignage de leur séjour.

Par contre nous avons celui de Charles Goodridge, survivant du naufrage du Princess of Wales sur l’île de la Possession en 1825. Il y explique avec force détails leur régime alimentaire et leur débrouillardise : « les éléphants de mer nous servaient de viande, logement, feu, cuir pour les chaussures et fil de couture. Nous nous lavions dans leur sang et nettoyions la saleté et la graisse de nos vêtements. C’était tout comme du savon. La graisse d’éléphant de mer et un morceau de corde faisaient une lampe. Les dents formaient des fourneaux de pipe à tabac, avec un os de patte d’oiseau comme tuyau, et nous séchions l’herbe de l’île et la fumions… nous faisions cuir le coeur et la langue. Les cerveaux étaient mangés crus, et ils étaient aussi doux que du sucre ».

Commentaires